Barmer Arztreport: Zu lange Wartezeiten bei Psychotherapie

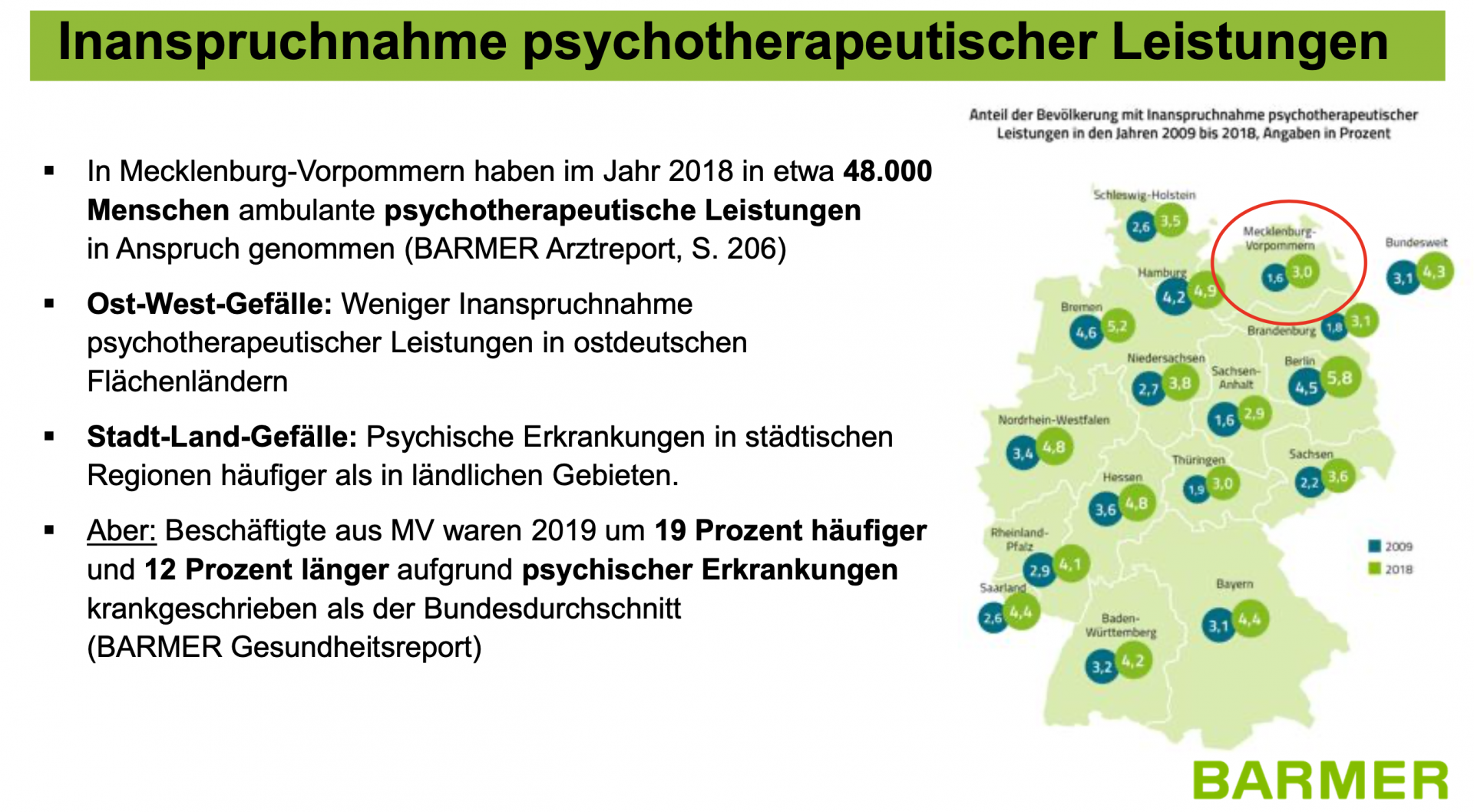

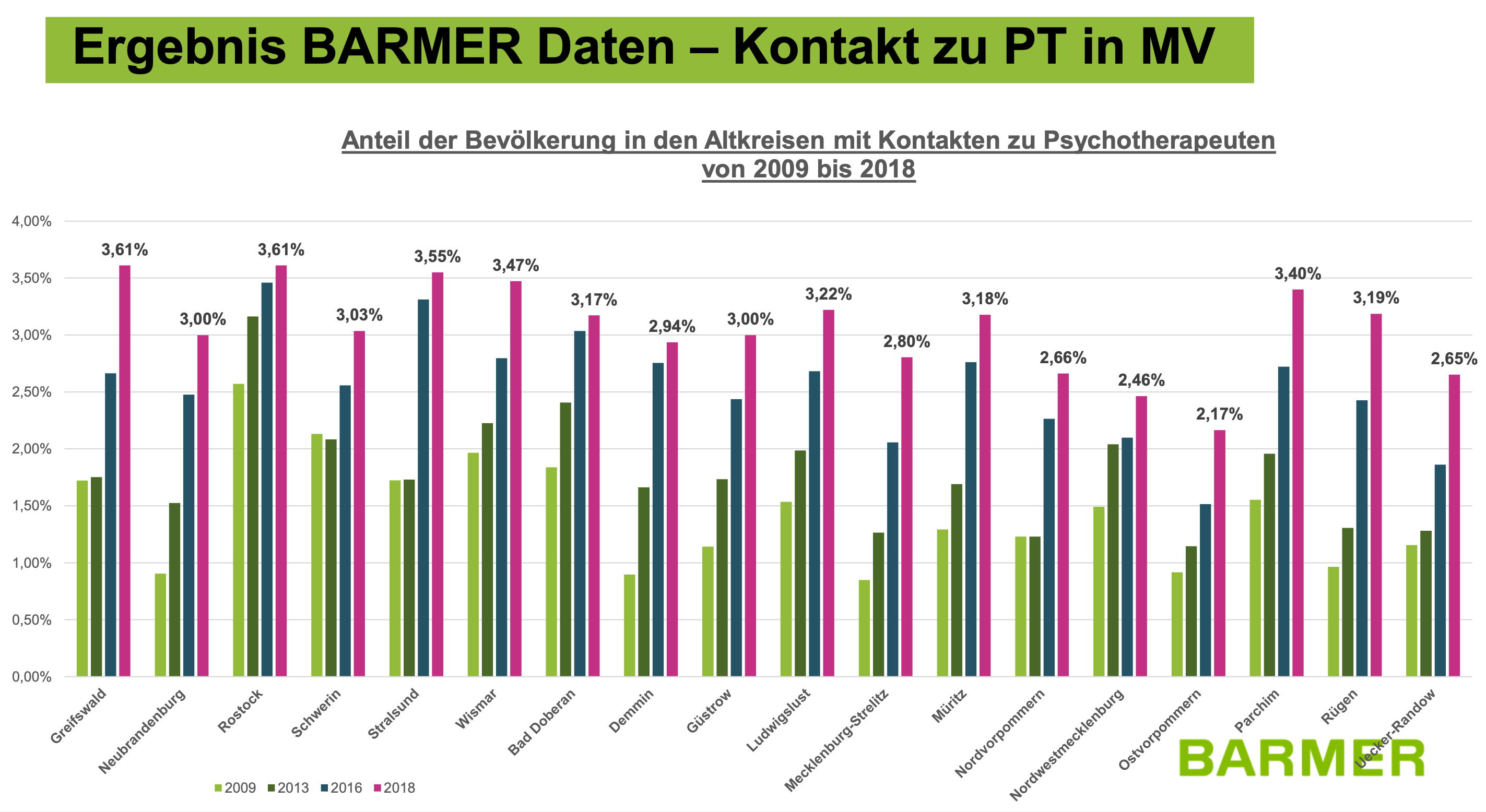

Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern benötigen eine Psychotherapie. Allein im Jahr 2018 suchten etwa 48.000 Menschen im Nordosten einen Therapeuten auf. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2009. Um Betroffenen schneller zu helfen, wurde im Jahr 2017 die Psychotherapie-Richtlinie reformiert. Durch die neuen Strukturen konnten in Mecklenburg-Vorpommern laut einer Erhebung im aktuellen Barmer Arztreport etwa 7.800 Personen mehr als zuvor der Zugang zu einem Therapeuten ermöglicht werden. „Die Kontakte zu Psychotherapeuten im Land sind von 2016 bis 2018 um knapp 20 Prozent angestiegen. Das ist eine positive Entwicklung“, sagt Henning Kutzbach, Landesgeschäftsführer der Barmer.

Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern benötigen eine Psychotherapie. Allein im Jahr 2018 suchten etwa 48.000 Menschen im Nordosten einen Therapeuten auf. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2009. Um Betroffenen schneller zu helfen, wurde im Jahr 2017 die Psychotherapie-Richtlinie reformiert. Durch die neuen Strukturen konnten in Mecklenburg-Vorpommern laut einer Erhebung im aktuellen Barmer Arztreport etwa 7.800 Personen mehr als zuvor der Zugang zu einem Therapeuten ermöglicht werden. „Die Kontakte zu Psychotherapeuten im Land sind von 2016 bis 2018 um knapp 20 Prozent angestiegen. Das ist eine positive Entwicklung“, sagt Henning Kutzbach, Landesgeschäftsführer der Barmer.

Auch die Wartezeit bis zu einer Psychotherapie ist durch die Reform kürzer geworden. Dennoch muss jeder dritte Patient noch mindestens einen Monat und fast jeder zehnte sogar mehr als drei Monate auf einen Therapieplatz warten, so ein zentrales Ergebnis des Arztreports. „Die Reform der Psychotherapie-Richtlinie hat zwar den Zugang zu psychotherapeutischer Ersthilfe erleichtert, die Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind vielfach noch zu lang und müssen weiter verkürzt werden. Der Leidensdruck bei psychischen Erkrankungen ist enorm hoch, zumal sich psychische Probleme chronifizieren können“, so Kutzbach.

Hoher Bedarf, niedrige Therapiedichte

Parallel zum Anstieg der Kontakte hat sich auch die Zahl der Psychotherapeuten in Mecklenburg-Vorpommern erhöht. Von 2013 bis 2018 ist laut Barmer-Daten die Psychotherapeutenzahl um 84 Prozent von 222 auf 408 Therapeuten angestiegen. In keinem anderem Bundesland ist die Steigerung so deutlich. „Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass wir hierzulande mit die niedrigsten Ausgangswerte hatten. Nach wie vor hat Mecklenburg-Vorpommern mit 25 Psychotherapeuten je 100.000 Einwohnern eine der niedrigsten Therapeutendichte bundesweit“, streicht Kutzbach heraus. Es sei vorhersehbar, dass in Zukunft der Bedarf an Psychotherapeuten weiter steigen werde. „Um die positiven Effekte der Reform aufrechtzuerhalten, sollten jetzt künftige Bedarfe ermittelt und in der Planung berücksichtigt werden“, so der Barmer-Landeschef.

Gute Noten für die psychotherapeutische Sprechstunde

Eine Neuerung der Reform ist die psychotherapeutische Sprechstunde, die die Praxen nun anbieten müssen. In diese Sprechstunde gelangen die Patienten entweder durch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung oder durch Telefonate mit den Psychotherapeuten. Aus der Sprechstunde gehen die Patienten mit einer Diagnosestellung sowie einer Beratung, wie es weitergehen kann. Dort werden die Weichen gestellt, ob jemand wirklich eine Psychotherapie oder andere Hilfen braucht. „Aus unserer Sicht hat sich die psychotherapeutische Sprechstunde sehr bewährt. Über sie finden Menschen viel schneller Zugang in die psychotherapeutische Versorgung“, resümiert Dr. Gregor Peikert, Präsident der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK).

Für einige Veränderungen sorgte auch die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten, in denen die Psychotherapeuten zum Kontakterhalt mit Patienten und unter Quarantäne stehenden Menschen ihre Arbeitsweise auch auf Videobehandlungen umgestellt haben. „Die psychotherapeutische Fernbehandlungen ist erst seit einem halben Jahr als Kassenleistung zugelassen. Eine von der OPK durchgeführte Befragung unter unseren Kollegen hat ergeben, dass viele Therapeuten dies auch weiterhin als ergänzende Behandlungsform anbieten werden – dies aber sehr differenziert. Die Behandlung im persönlichen Kontakt wird die erste Wahl bleiben“, sagt der OPK-Präsident.

Gruppentherapie als eine mögliche Alternative

Bei höheren Bedarf an Psychotherapie und vor dem Hintergrund der langen Wartezeiten könnten Gruppentherapien eine Lösung sein. Obwohl diese Therapieform für Patienten viele Vorteile bietet, wird sie im ambulanten Bereich selten eingesetzt. Laut Arztreport wird der Großteil der Patienten, nämlich 94 Prozent, in einer Einzeltherapie behandelt. Lediglich 4,5 Prozent erhalten Gruppentherapie und der Rest eine Kombination aus beiden Formen. Der Ruf nach mehr Gruppentherapie ist für die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer absolut verständlich. Verschiedene Aspekte, wie Umsetzungsmöglichkeit in der Praxis und die Offenheit der Patienten, sich auf diese Therapieform einzulassen, müssten jedoch berücksichtigt werden.

Mit einem Projekt will die OPK Ressourcen für Gruppentherapie erschließen. „Wir möchten Einzelpraxen miteinander vernetzen. Diese informieren sich untereinander, wenn Gruppentherapien begonnen werden und können sich bei Bedarf die entsprechenden Patienten zuweisen. Zum Beispiel eröffnet eine Praxis eine Gruppe für Patienten mit Depressionen, eine andere für Suchtgefährdete. Somit könnten wir Patienten effektiver die Therapie zukommen lassen, die sie benötigen“, sagt Dr. Peikert. Nichtsdestotrotz sei Gruppenpsychotherapie nur für einen bestimmten Teil von Patienten eine gute Alternative. „Nur ein kleiner Anteil der Patienten ist bisher auch zu einer Gruppentherapie bereit. Wir müssen sicher bei den Patienten noch Aufklärungsarbeit über die Vor- und Nachteile der Gruppenpsychotherapie leisten“, so Peikert.

Zugang für schwer psychisch Erkrankte nicht verbessert

Durch die Reform ist es jedoch nicht gelungen, den Zugang für die Menschen mit intensiven und komplexen Unterstützungsbedarfen zu erleichtern, für die schon zuvor Barrieren oft unüberwindbar waren, kritisiert Frauke Risse vom Landesverband Sozialpsychiatrie. Das sind vor allem Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen (inkl. Suchterkrankungen), aber auch Menschen mit Fluchterfahrung, Menschen, die nicht gut deutsch sprechen und Personen mit zusätzlichen körperlichen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen. Einhergehend mit der immer noch nicht flächendeckenden psychotherapeutischen Versorgung im ländlichen Raum seien zudem diejenigen Betroffenen benachteiligt, die z. B. aufgrund von Armut, Alter oder Schwere der Erkrankung in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Die Strukturen sollten so verändert werden, dass auch Menschen mit schwierigen Bedarfen von diesen profitieren, fordert Risse.