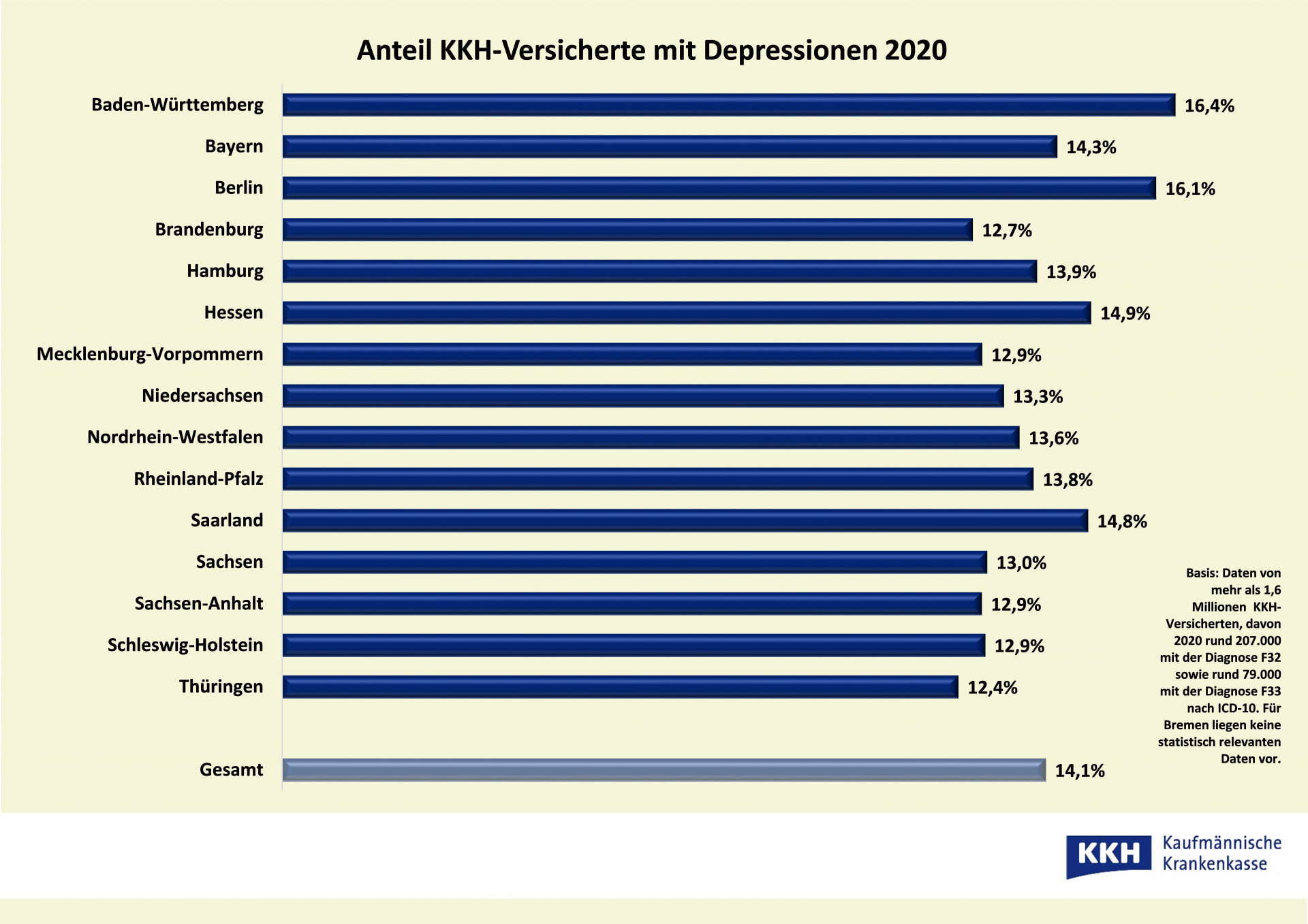

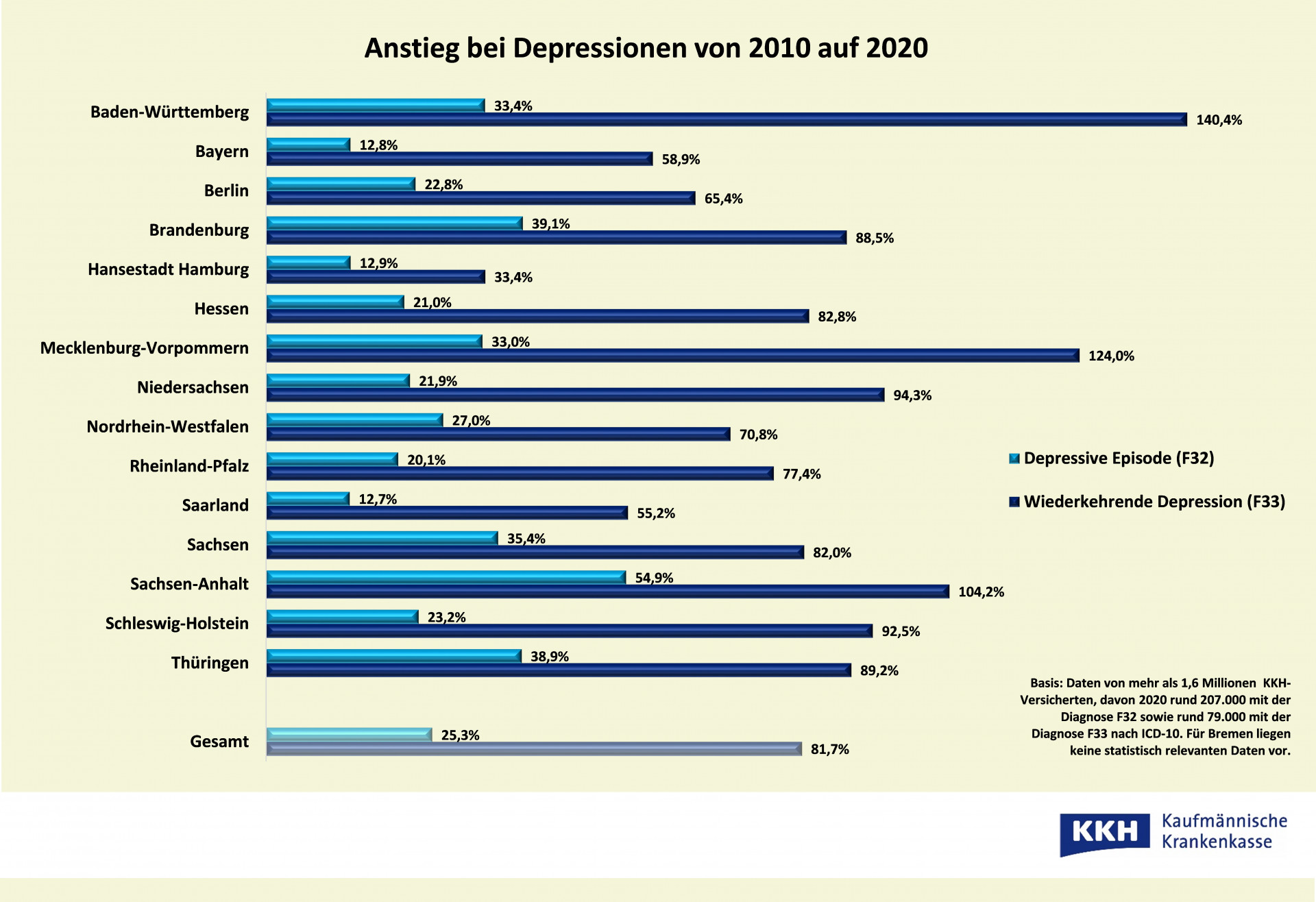

Die Corona-Krise trifft sie besonders – Menschen, die bereits vor der Pandemie unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen gelitten haben. Und von ihnen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr. Laut Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse ist vor allem die Zahl der Patienten gestiegen, bei denen Depressionen nicht einmalig auftreten, sondern immer wiederkehren – von 2010 auf 2020 um 124 Prozent. Das ist der zweitgrößte Wert im Ländervergleich (Bundesdurchschnitt: rund 82 Prozent). Bei depressiven Episoden, also einmaligen depressiven Phasen, verzeichnet die KKH im Nordosten im selben Zeitraum zwar auch ein deutliches, aber viel geringeres Plus von 33 Prozent, das aber ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt (gut 25 Prozent) liegt. Mittlerweile erhält jeder Achte in MV eine dieser beiden oder beide Diagnosen, bundesweit ist es jeder Siebte.

Die Corona-Krise trifft sie besonders – Menschen, die bereits vor der Pandemie unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen gelitten haben. Und von ihnen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr. Laut Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse ist vor allem die Zahl der Patienten gestiegen, bei denen Depressionen nicht einmalig auftreten, sondern immer wiederkehren – von 2010 auf 2020 um 124 Prozent. Das ist der zweitgrößte Wert im Ländervergleich (Bundesdurchschnitt: rund 82 Prozent). Bei depressiven Episoden, also einmaligen depressiven Phasen, verzeichnet die KKH im Nordosten im selben Zeitraum zwar auch ein deutliches, aber viel geringeres Plus von 33 Prozent, das aber ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt (gut 25 Prozent) liegt. Mittlerweile erhält jeder Achte in MV eine dieser beiden oder beide Diagnosen, bundesweit ist es jeder Siebte.

Hinterlässt die Corona-Krise bereits ihre Spuren?

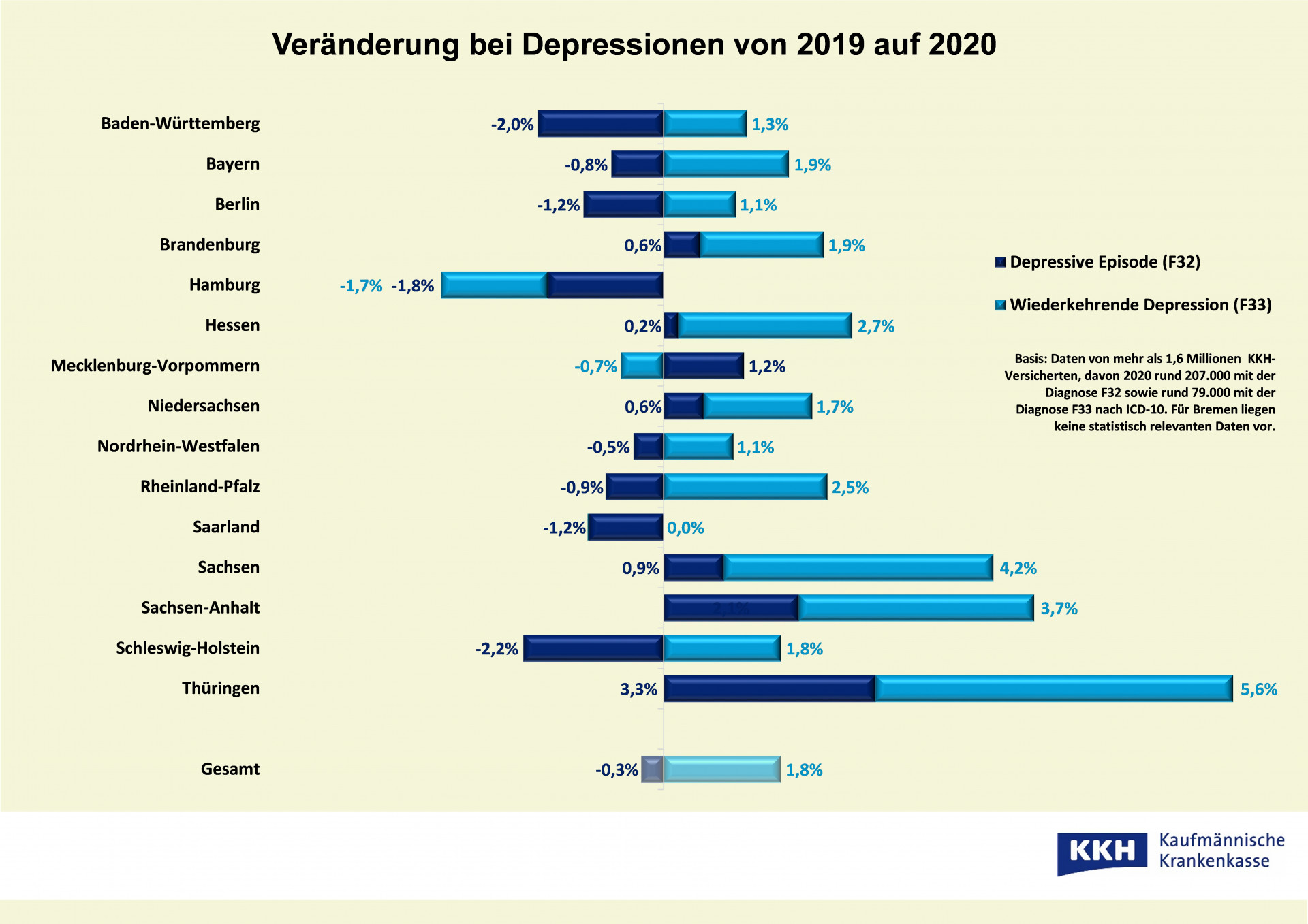

Vergleicht man das Jahr 2019 direkt vor der Pandemie mit dem vergangenen Jahr 2020, so registriert die KKH in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bei wiederkehrenden Depressionen bereits ein Plus von rund 6 beziehungsweise 4 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern und den übrigen Bundesländern sowie bei depressiven Episoden zeichnet sich hingegen noch kein nennenswerter Corona-Effekt ab. Noch sei es aber zu früh, diese Entwicklung abschließend zu bewerten, sagt Dr. Aileen Könitz, Ärztin und Expertin für psychiatrische Fragen bei der KKH.

Welchen Einfluss die Virus-Pandemie wirklich habe, werde sich erst in einigen Jahren zeigen. Denn von den ersten Anzeichen einer Depression wie etwa Energiemangel, Lustlosigkeit und Reizbarkeit bis hin zu einer entsprechenden Diagnose kann viel Zeit vergehen. Hinzu kommt, dass viele Patienten während der Lockdown-Phasen Arztbesuche gemieden haben – aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus.

Eine Depression ist eine schwere Krankheit, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Deshalb muss sie so früh wie möglich behandelt werden. So zeigt der deutliche Anstieg an Diagnosen im Zehnjahresvergleich zum einen auch, dass Depressionen nicht mehr ein so großes Tabuthema sind und immer mehr Menschen sich genau das trauen: zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen.

Zum anderen können die Zahlen etwa auch durch wachsenden gesellschaftlichen Druck, durch Überforderungssituationen etwa in Job und Familie sowie durch Stress in sozialen Medien und durch Mobbing steigen. „Eine Depression entsteht meist aus dem Zusammenwirken mehrerer Faktoren“, erläutert Aileen Könitz. Generell seien die Ursachen sehr individuell und vielfältig. Neben genetischen und neurobiologischen Faktoren können auch traumatische Erlebnisse wie Gewalt und Missbrauch, Krisen wie Trennungen und Jobverlust sowie schwere Krankheiten eine Rolle spielen. Betroffene fühlen sich extrem niedergeschlagen, sind erschöpft und antriebslos, verlieren ihre Interessen und können darüber hinaus von Schlaflosigkeit, Selbstzweifeln, Schuldgefühlen und Konzentrationsstörungen geplagt sein. Bei einem Verdacht auf eine Depression führt der erste Weg zum Hausarzt. Er überweist dann an einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten.

Neueste Kommentare